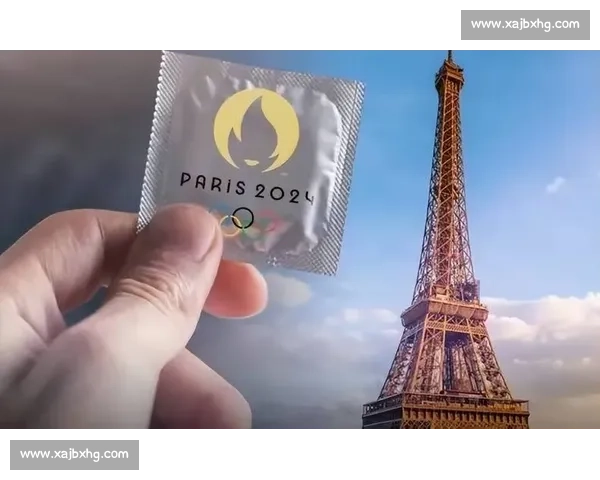

45 万避孕套奥运村告急!性健康、文化符号与荷尔蒙经济的三重密码

自 1988 年汉城奥运会首次发放 8500 个避孕套以来,这一传统已延续 37 年。2016 年里约奥运会以 45 万只避孕套创下纪录,相当于每位运动员日均消耗近 3 只。这一看似夸张的数字背后,实则交织着公共卫生、文化传播与人性需求的复杂逻辑。

一、从防艾盾牌到健康刚需:奥运避孕套的进化史

1980 年代艾滋病的全球蔓延,迫使汉城奥运会成为首个系统性发放避孕套的赛事。当时韩国正经历本土首例艾滋病爆发,8500 个避孕套虽杯水车薪,却开启了奥运健康防护的先河。1992 年巴塞罗那奥运会将数量提升至 5 万只,明确将防艾作为核心目标。此后每届赛事的发放量持续攀升:伦敦奥运会 15 万只 5 天耗尽,里约奥运会 45 万只虽未断货,但日均消耗达 3 万只。这种增长不仅反映运动员需求的旺盛,更折射出全球对性健康认知的深化 —— 从单纯防病到主动管理生理需求。

二、荷尔蒙经济:奥运村的隐秘战场

奥运村本质上是一个封闭的荷尔蒙实验室。研究显示,高强度训练会促使运动员睾酮水平提升 20%-30%,叠加比赛压力与异国文化刺激,70% 以上运动员承认在赛期发生过亲密行为。美国游泳名将瑞安・罗切特直言:"75% 的选手都参与其中,这就是奥运村的潜规则。" 这种现象催生了独特的 "荷尔蒙经济":里约奥运会 45 万只避孕套中,约 10% 被用于非性用途 —— 防水保护电子设备、制作纪念品等。更值得关注的是,部分运动员将避孕套作为社交货币,印有奥运标志的特殊设计款成为热门收藏品。北京奥运会 10 万只避孕套中,5000 只因印有姚明防艾宣传册被高价拍卖,巴黎奥运会的吉祥物主题避孕套更被提前列入 "必抢周边" 清单。

三、文化符号的双重叙事

避孕套的发放早已超越卫生范畴,成为主办国文化输出的载体。北京奥运会将书法、印章元素融入包装,东京奥运会采用浮世绘设计,巴黎奥运会则印上吉祥物 "弗里热" 的俏皮图案。这种设计策略产生了意想不到的效果:雅典奥运会杜蕾斯赞助的避孕套被运动员带回本国,间接推动了发展中国家的性健康意识。但文化差异也带来挑战:某些保守国家代表团要求运动员签署 "禁欲承诺书",甚至将避孕套统一封存。这种冲突凸显了奥运普世价值与地方文化的张力。

四、健康管理的新范式

现代奥运会正将性健康纳入更系统的管理体系。巴黎奥运会不仅提供 30 万只避孕套,还设置性健康测试中心,引入 "快乐性教育" 理念,强调愉悦体验与安全防护并重。这种转变源于科学认知的突破:加州大学研究证实,适度性行为对运动表现无负面影响,反而能缓解焦虑。同时,赛事主办方开始关注边缘群体需求,里约奥运会首次提供 10 万只女用避孕套,东京奥运会则增加了口交安全套。这些举措标志着奥运健康管理从 "被动防御" 转向 "主动赋能"。

结语

当 45 万只避孕套在奥运村被迅速消耗时,我们看到的不仅是生理需求的释放,更是现代社会对人性的尊重与科学认知的进步。从防艾工具到文化符号,从卫生管理到健康经济,奥运避孕套的进化史折射出全球公共卫生理念的迭代。正如国际奥委会医疗委员会主席所言:"我们不是在鼓励性行为,而是在保障运动员的基本权利 —— 在追求卓越的同时,也能拥有健康、负责任的生活。" 这种理念的转变,或许比任何金牌都更值得铭记。

bevictor伟德官网入口